熱電対

技術資料

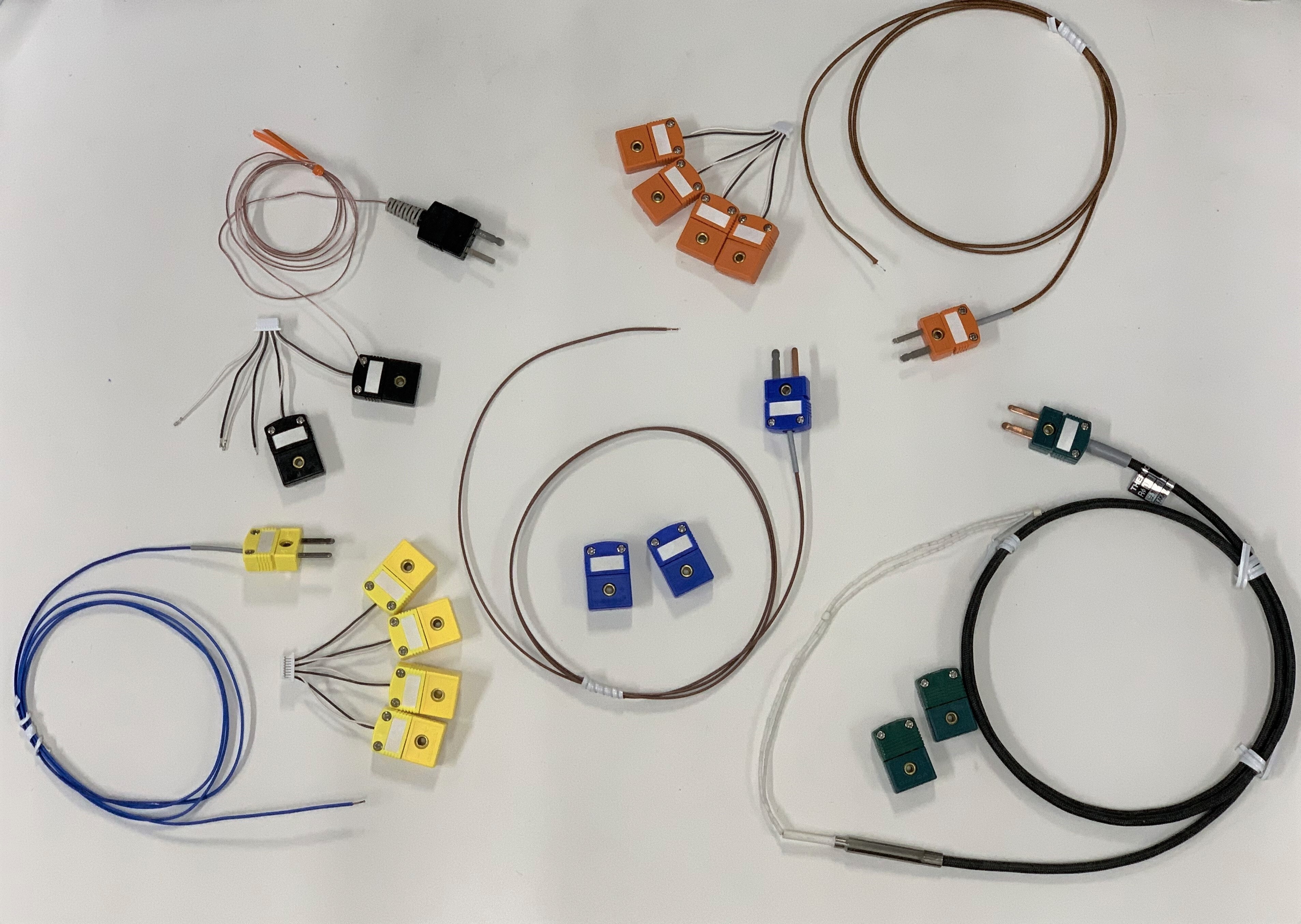

熱電対の種類と特徴

熱電対とは・・・

そもそも、熱電対(thermocouple)とは、『熱起電力を発生させる目的で2種類の導体の一端を電気的に接続したもの』とされています。熱電対を構成する一対の導体が温度勾配のある環境に置かれたとき、導体内に発生する起電力の差を利用したものが熱電対センサです。

そして、その2種類の導体の構成材料によって種類が異なります。

ここでは、JIS規格で規定されている代表的な種類を、以下にまとめました。

| 種類 | +側導体 | -側導体 | 使用温度範囲 | 最高使用温度 |

|---|---|---|---|---|

| B | ロジウム30%を含む白金ロジウム合金 | ロジウム6%を含む白金ロジウム合金 | 0℃~1500℃ | 1700℃ |

| R | ロジウム13%を含む白金ロジウム合金 | 白金 | 0℃~1400℃ | 1600℃ |

| S | ロジウム10%を含む白金ロジウム合金 | 白金 | 0℃~1400℃ | 1600℃ |

| K | ニッケル及びクロムを主とした合金 (クロメル) |

ニッケル及びアルミニウムを主とした合金 (アルメル) |

-200℃~1200℃ | 1200℃ |

| N | ニッケル、クロム及びシリコンを主とした合金 (ナイクロシル) |

ニッケル及びシリコンを主とした合金 (ナイシル) |

-200℃~1200℃ | 1250℃ |

| E | 鉄 | 銅及びニッケルを主とした合金 (コンスタンタン) |

-200℃~300℃ | 350℃ |

| T | 銅 | 銅及びニッケルを主とした合金 (コンスタンタン) |

0℃~1500℃ | 1700℃ |

| B | ロジウム30%を含む白金ロジウム合金 | ロジウム6%を含む白金ロジウム合金 | 0℃~1500℃ | 1700℃ |

| C | レニウム5%を含むタングステン・レニウム合金 | レニウム26%を含むタングステン・レニウム合金 | ※ | ※ |

※C熱電対は空気中で使用することができないため、規定されていません。

上記の分類に加えて、許容差が、クラス1~3まで規定もされています。

測定環境、測定温度帯、求める精度、コスト面など、様々な条件に応じて、熱電対もお選び頂く必要があります。

メリット・デメリット

熱電対の中で、一般的に広く使われているのはKタイプです。

それは安定性が優れていることや、入手しやすい価格帯といった長所も一つの理由と考えられます。

このように、それぞれの種類にはメリット・デメリットがあります。

下表をご覧下さい。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| B |

|

|

| R,S |

|

|

| K |

|

|

| N |

|

|

| E |

|

|

| J |

|

|

| T |

|

|

出典:新温度計の正しい使い方 社団法人日本電気計測器工業会編(日本工業出版)

選ぶときのポイントとしてだけでなく、計測器とともに使用する中での留意点などのためにも役立てれば幸いです。